国家生态科学数据中心在中国陆地碳汇稳定性评估及其影响因素方面获新进展

- :NESDC

- :2024-11-21

中国陆地生态系统碳汇在全球碳平衡中扮演着关键角色。稳定的碳汇能力对于应对气候变化以及维持基本生态系统服务至关重要,但在气候变化的背景下,日益增强的人类干扰和极端气候事件都可能导致陆地生态系统碳汇功能的削弱甚至崩溃。

中国科学院地理科学与资源研究所国家生态科学数据中心何洪林研究组,基于三个生态系统过程模型(CEVSA-ES、BPS和CLM),模拟了2000年至2020年间中国陆地碳汇的时空变化,并且从碳汇的变异性和时间自相关性两个方面系统地评估了研究期间内中国陆地碳汇的稳定性变化及其驱动因素。这一研究成果于2024年11月发表在环境科学与生态学领域国际主流期刊Resources, Conservation & Recycling(IF:11.2)。

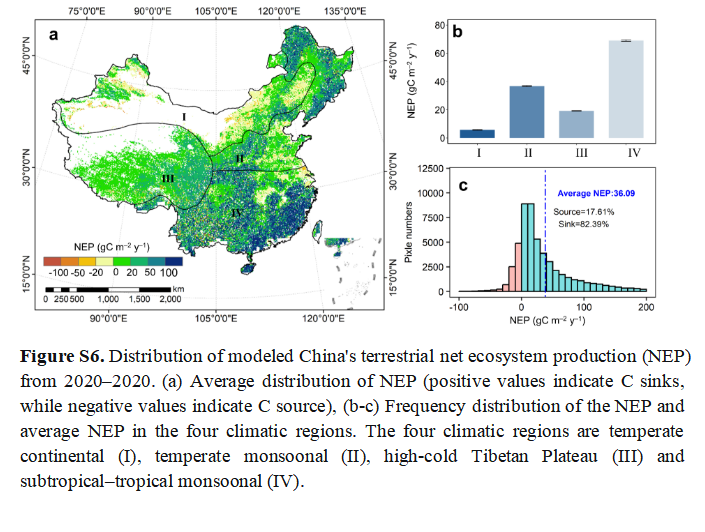

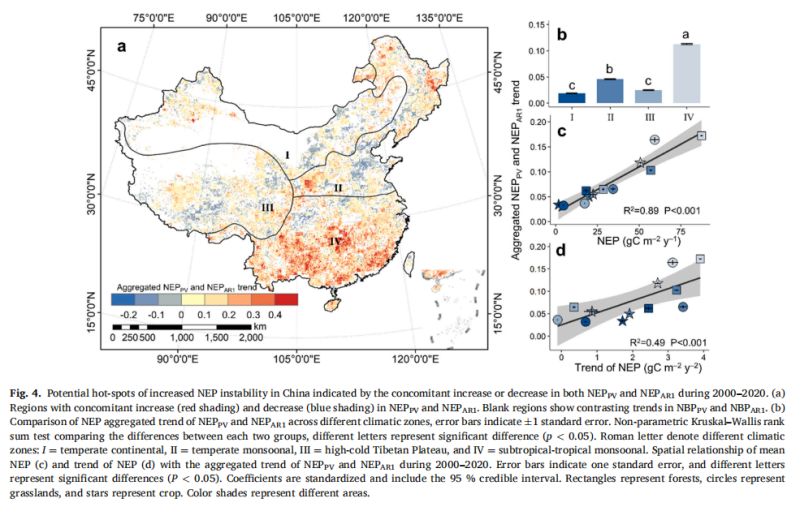

结果显示,2000年至2020年间,中国陆地生态系统NEP平均为221.90 ± 81.55 TgC yr⁻¹。其中,亚热带和温带季风区的显著高于青藏高原和温带大陆区。同时也发现,我国26.7%的陆地区域在2000-2020年期间NEP的时间变异性和自相关性同步上升,表明碳汇不稳定性的增加。中国东南部亚热带季风区是碳汇潜在不稳定增加的“热点区域”。这种不稳定性并不与该地区碳汇能力的增长相矛盾,而是反映了多种因素之间复杂的相互作用,导致了碳汇能力的扩大同时伴随着不稳定性的增强。

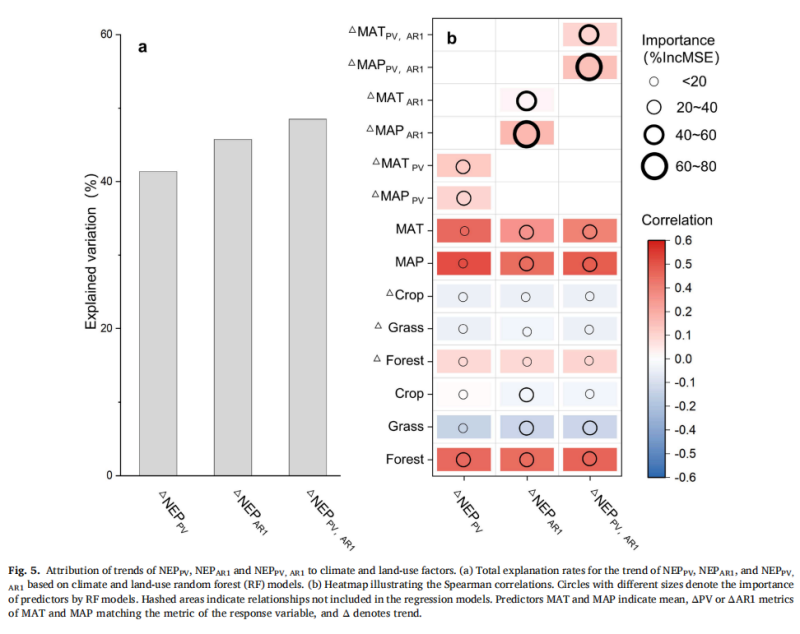

研究进一步指出,与全球范围内以温度主导的碳汇稳定性研究结果不同(Fernández-Martínez et al.,2023),降水量及其时间变异性的显著增加是中国东南部碳汇不稳定性的主要驱动因素。因此,关注碳汇时间变异性和自相关性变化的热点区域尤为重要。这些指标可作为碳汇能力潜在转变的早期预警信号,为碳汇管理和气候变化应对提供重要参考。

该研究得到了和国家自然科学基金碳中和专项和基础学科中心项目(4214100037 和 31988102)的资助。国家生态科学数据中心何洪林研究员为通讯作者,中国科学院地理资源所助理研究员石亮为第一作者。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344924005986